Владимир Потанин, Сергей Гуриев и Елизавета Осетинская спорят о том, могла ли история российского бизнеса быть другой

Владимир Потанин, Сергей Гуриев и Елизавета Осетинская спорят о том, могла ли история российского бизнеса быть другой

Полная версия интерьвю, опубликованного в июльском номере журнала Forbes.

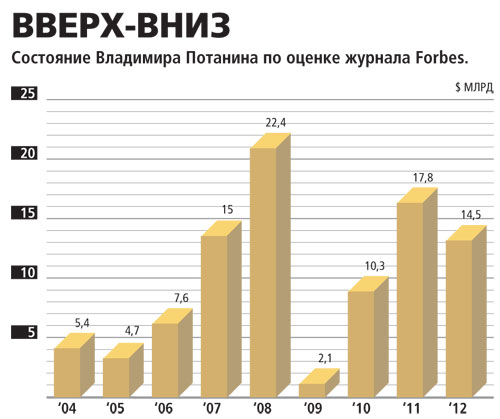

Как и почему меняется российский бизнес? Если судить по событиям, которые произошли, пока выходили 100 номеров русского Forbes, перемены носят в основном количественный характер. Растут и падают состояния, суммы сделок и объемы продаж. А качественно события те же — российский бизнес все так же больше зависит от власти и мировой конъюнктуры, чем от собственной деятельности. О том, почему это происходит, что должен делать Путин и можно ли ждать перемен в будущем, спорят владелец «Интерроса» (4-й в списке богатейших Forbes, состояние $14,5 млрд), ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев и главный редактор Forbes Елизавета Осетинская.

Елизавета Осетинская (Е. О.): В России выходит сотый номер журнала Forbes. Вспомним 2004 год, когда вышел первый номер. Консенсус в обществе, Путин выиграл выборы, и многие из тех, кто сейчас выходит на площади, тогда его поддерживали. Нефть на подъеме. Сейчас все по-другому: мы в новом кризисе. Он у вас какой по счету?

Читайте также:

Статьи по теме

Ключевые слова

- | | | |

Владимир Потанин (В. П.).: Как считать. У меня первый кризис начался в 1990-е, когда я увольнялся из Министерства внешней торговли, покидал насиженное место, начал заниматься бизнесом посреди кризиса, который сейчас называется «развалом Советского Союза». Потом был 1998 год со всеми вытекающими обстоятельствами, дальше 2008 год, теперь непонятно, то ли продолжается 2008-й, то ли начинается новый. Это станет ясно лет через 10.

Мы не знаем будущего

Е. О.: Полоса спокойствия закончилась навсегда?

В. П.: В мире часто наступала ситуация, когда люди переосмысливали отношение к бизнесу, к экономике, к тому, как все устроено. Это относится ко временам Великой депрессии, к началу 1970-х годов, было несколько последовательных девальваций доллара, отказ от золотого паритета доллара, мощнейший длительный нефтяной кризис. И это вызывало изменения не в отдельных отраслях или каких-то странах — это в целом меняло отношения людей (и бизнесменов, и правительств) к тому, что происходит вокруг. Сейчас мы переживаем как раз такой период. Меняются приоритеты в экономике, финансах, в госуправлении.

Все, что менее долгосрочно, менее стабильно, зависимость от удачи, талантов отдельных людей, веры в менеджерскую команду всегда имело значение, но никогда — такого гипертрофированного значения, как сейчас.

Е. О.: В чем это выражается?

В. П.: Например, многие годы стабильно развивающиеся компании считались наиболее устойчивыми и лучше оценивались рынками. Инвесторы любили стабильные финансовые показатели, особенно если они растут. Это находило прямое отражение в капитализации.

А что мы наблюдаем в последнее время? Начиная с 2000 года Microsoft улучшает свои финансовые показатели. Если вы посмотрите на распределение ее продуктов в выручке, оно очень стабильно на протяжении последних 15 лет. Компания отвечала и отвечает всем требованиям 1990-х и 2000-х годов. Она инновационная? Безусловно! Продукты передовые? А то! У нее стабильный финансовый поток, она суперустойчива в кризис, у нее широчайшая клиентская база. А она в 2,5 раза подешевела за это время. На пике Microsoft стоил $600 млрд, сейчас — $240.

Возьмем другой пример — Apple. До 2000 года мало кто про нее помнил. Джобс с Возняком создали компанию в середине 1970-х, в середине 1980-х она вошла в кризис — во многом из-за проекта Джобса Macintosh, который не пошел. Из-за этого Джобса — основателя компании! — выгнали из CEO… И только в конце 1990-х он вернулся в компанию с новыми идеями, и они «выстрелили». Что случилось с Apple? Если посмотреть на распределение выручки по продуктам, то 15 лет назад вы увидите только компьютеры, и доля компьютеров резко снижается. Начиная примерно с 2002 года, когда Apple предложила рынку iPod, видно, как доля iPod’ов в выручке выросла и достигла своего пика. А потом стала снижаться. Через какое-то время появился iPhone. Сегмент рынка разросся, и сегодня составляет чуть ли не половину выручки Apple. Компьютеры практически сошли на нет, но это было компенсировано появлением iPad’а.

Впечатляет скорость, с которой Apple вводила эти продукты. Каждые три-четыре года! Эти три i принесли Стиву Джобсу славу величайшего бизнесмена и $600 млрд капитализации.

Получается, что рынки, инвесторы, потребители ценят больше всего революционные инновации. Microsoft не совершает революций на протяжении 10-15 лет, а просто успешно эксплуатирует то, что есть. Будучи в рынке, с сильными финансовыми показателями, он тем не менее проиграл в 2,5 раза в капитализации.

Это черта нового времени — рынки, инвесторы, потребители ценят только суперуспех. The winner takes it all. С другой стороны, «кавалергарда век недолог». Как только ты перестаешь удивлять мир, все падает. Очень велика вероятность того, что в дальнейшем это будет фактором волатильности.

Е. О.: Миром правят инновации?

В. П.: Не только. Еще один фактор, требующий переосмысления, — постоянный рост стоимости брендов. Сейчас их значение колоссально. Это, наверное, связано с глобализацией экономики, с оптимизацией расходов на маркетинг: глобальные бренды быстрее охватывают пространство, завоевывают рынки. Но степень этой глобализации… Бренды растут со страшной силой, и небрендированную продукцию продавать становится невозможно! Более того: начинает происходить поглощение не только компаний, но и в некотором смысле поглощение или вытеснение брендов. Это объясняется тем, что аудитория под давлением информационных потоков не воспринимает большое количество брендов. Люди живут новостями. Их все меньше интересует аналитика и все больше интересуют новости, новенькие продукты. Давайте представим себе, что Microsoft выйдет с какой-нибудь новинкой в области онлайна, я думаю, рынок воспримет эту новость позитивно. А если такое же изобретение сделает какая-то неизвестная компания? Она будет почти обречена продать это одному из мэйджоров.

Такое давление со стороны основных игроков на рынке, которые обладают индустриальным опытом, клиентурой, дешевым доступом к капиталу, было всегда. Но, на мой взгляд, никогда не было такой степени зависимости компаний от брендов.

Сергей Гуриев (С. Г.): В информационных технологиях скорость копирования такая, что трудно определить преимущество, кто у кого скопировал. Вот, например, компания Research In Motion, которая производит Blackberry. До сих пор производит, до сих пор ими пользуются, но 50 менеджеров выгнали, основателя компании выгнали, и вполне возможно, что этой компании больше не будет. Другой пример — Nokia: недавно лидер рынка, теперь весь в проблемах. На технологических рынках изменения происходит очень быстро.

Я в одном не соглашусь с Владимиром: скорость коммуникаций стала такой высокой, что и бренды можно разворачивать очень быстро. Вспомните Skype, YouTube, которые завоевали мир.

И еще одно важное изменение последних 20 лет — это источник инноваций.

Раньше инновации создавались в основном в оборонном секторе. Сейчас спрос на инновации предъявляет потребитель, который хочет говорить по телефону и смотреть видеоролики. Есть огромный спрос на инновации в здравоохранении — люди хотят жить долго. На этот тренд я готов поставить свои деньги. Люди будут жить дольше, средний потребитель будет старше. Ему нужно будет больше лекарств, технологий, чтобы чувствовать себя нестарым. Этот сектор будет развиваться очень быстро. Большая часть этих исследований идет в США, но часть работ будет выноситься и на аутсорсинг.

В. П.: Все кризисы последнего времени происходили из-за излишней закредитованности, нарушения правил риск-менеджмента… Выяснилось, что правительство балуется тем же самым. И интересное следствие: возросла потенциальная ценность реальных активов.

Что мы видели последние лет десять? Был прием: делаем компанию, вкладываемся в нее 3-4 года, пишем бизнес-план, аудируем и упаковываем, три года отчетности — и на IPO. А сейчас произошло явное переориентирование на реальные финансовые потоки. Я уже упомянул, что в private equity мы в основном опираемся на компании, которые генерируют выручку, а, например, некоторые инвестиции в разных странах мы делали из расчета полной окупаемости проекта за счет своего собственного cashflow. Я такого не делал со времен ранней приватизации, ранней кооперации. «Семейно-малобизнесовая» психология возвращается на рынок.

Е. О.: Не должно ли последнее обстоятельство подстегнуть интерес к консервативному товару — нефти?

С. Г.: А это как раз история про монополию. Вы не можете добыть нефть из чужой скважины или из чужого айпада. Samsung делает теперь замечательные планшеты. Это произошло очень быстро. И монополия Apple может быть разрушена — кто знает? А нефть — она и есть нефть.

В. П.: Пока нефть монопольна. Но сланцевый газ в Америке обеспечивают самодостаточность американской экономики. Американская экономика является колоссальным драйвером на энергоносители. В Китае, другом мировом драйвере, нашли все, что только можно. В том числе минеральные ресурсы…

С. Г.: Есть шанс, что Америка будет импортировать нефть в ближайшее время.

В. П.: Кстати, трубопровод-то они тянут. Стоимость Brent и WTI разошлась, но аналитики считают, что они сойдутся, как только появится северо-южный нефтегазопровод.

Почему нефть имеет такое огромное значение? Не из-за объемов рынка, хотя они конечно важны. А потому что нефть является универсальным регулятором. Атомные станции строить долго. И потом, вдруг Фукусима случится — непонятно, что делать. Всякие виды нетрадиционной энергетики — ветряки, приливные электростанции — все это здорово, но пока дорого. Трубопровод — огромные капитальные вложения, неизбежное привлечение государственного финансирования. А нефть в танкер залил — и поехал…

С. Г.: Люди часто говорят «вкладывать в золото», но при этом забывают, что фундаментальной ценностью золото не является. Это спекулятивный товар. А нефть — это реальный товар. Производство нефти — это 6% мирового ВВП. Другое дело, что при нынешних темпах развития технологий вероятно, что через 10 лет топливо для автомобилей будут делать из сланцевого газа. И тогда не будет никакой нефти.

В. П.: Да, в таком случае потребность в нефти, конечно же, упадет, будут переоценены запасы: что осталось не на 50 лет, а на 500… И привет! Ажиотаж этот легко закончится…

С. Г.: Нужно помнить, что энергобаланс — вещь эндогенная. Возможно ведь и продолжение такого сценария: цены на нефть снизятся, это будет единственное сырье для производства бензина, а автомобилей в Китае будет еще больше. Сейчас в Китае автомобилей мало. Если каждый китаец будет иметь столько же автомобилей, сколько, например, бразилец, то нефти не хватит.

В. П.: Когда люди говорят, что «из-за этого цены на нефть упадут», им тут же могут ответить: «вот из-за этого могут вырасти». Мы не знаем будущего.

Казалось бы, нефть — куда уж фундаментальнее… О сланцевом газе три года назад никто и не слышал. А сейчас он обеспечил балансирование энергобаланса США.

С. Г. И Америка производит больше газа, чем Россия.

В. П. И они собираются в 2015 году в Европу везти этот газ. И сразу по-другому начинает смотреться российское доминирование на европейском рынке газа…

Россия — одна из самых уязвимых частей мира

Е. О.: Это внешний, мировой контекст. А для России какими были эти восемь лет?

В. П.: Вся новейшая история, я бы сказал «форбсовая история» России, разделяется на две части. То, что было до 2008 года, и то, что  после. Главная идея до кризиса — это был проект возвращения России в высшую лигу. По разным причинам мы из нее в 1990-е годы выпали. А в 2000-е попытались вернуться. Мы занимались нашими внутренними проблемами, и инфляция была за это время снижена с 20% с лишним ближе к 10%. Выросли реальные доходы населения. За чертой бедности было двузначное число, сейчас считается, что однозначное. Это очень важно: страна, которая хочет быть в высшей лиге, не должна себе позволять людей, живущих за чертой бедности. Это как задача минимум. И как задача максимум — сближение уровня доходов наименее и наиболее имущих. И надо сказать, что до кризиса этот процесс шел весьма успешно.

после. Главная идея до кризиса — это был проект возвращения России в высшую лигу. По разным причинам мы из нее в 1990-е годы выпали. А в 2000-е попытались вернуться. Мы занимались нашими внутренними проблемами, и инфляция была за это время снижена с 20% с лишним ближе к 10%. Выросли реальные доходы населения. За чертой бедности было двузначное число, сейчас считается, что однозначное. Это очень важно: страна, которая хочет быть в высшей лиге, не должна себе позволять людей, живущих за чертой бедности. Это как задача минимум. И как задача максимум — сближение уровня доходов наименее и наиболее имущих. И надо сказать, что до кризиса этот процесс шел весьма успешно.

Причины успеха, очевидно, лежат в благоприятной конъюнктуре мирового рынка и в частности — в ценах на нефть. Кризис показал, насколько Россия зависима от этих внешних условий, к сожалению.

Возможно, один из главных кризисных выводов состоит в том, что Россия не просто является частью мира, но, как бы нам ни было обидно, одной из наиболее уязвимых его частей. Мы быстро растем и быстро падаем. Поэтому стресс-тест наша страна проходит с максимальным напряжением.

Такая ситуация, увы, сильно затрудняет принятие управленческих решений.

С. Г.: Да, для народа положение России в мире важно. Если мы сегодня проведем референдум и спросим: «Вам нравится внешняя политика России?» — то большинство народа скажет: «Правильно, что мы противостоим Америке».

В. П.: Только пора уже противостоять Китаю. И, если возможно, вместе с Америкой.

С. Г.: Российская элита полностью капитулировала перед Китаем и считает, что мы не можем ему противостоять. Генералы и дипломаты по привычке — МГИМО их всех хорошо воспитывает — продолжают противодействовать Америке.

Но мне кажется, что для простого человека важно не это, а доходы, качество жизни. Это действительно было частью общественного договора до кризиса. А после кризиса эти пункты из договора исчезли.

В. П.: И главное, у некоторых людей появилось сомнение в том, могут ли они на веру воспринимать заверения власти, что «мы вам сделаем хорошо».

Да, кризис показал, что государство успело стать сильным и способно бороться с кризисными явлениями. Это конечно, жирный плюс в карьере Владимира Путина, хотя, конечно, он не просил его оценивать. Мы можем обсуждать цену, но сам факт, что власть способна это делать, казалось бы, должен был вызвать рост доверия. Бизнесменов поддержали, многих вообще вытащили из полной задницы. Людям не снизили заработной платы. Увеличилась, конечно, безработица, но по сравнению с Испанией это носило просто косметический характер. А почему не выросло доверие? Почему не сказали люди: раз вы так круто решаете вопросы, рулите дальше как хотите…

Е. О.: А произошло прямо противоположное…

В. П.: Пришло осознание того, что Путин, конечно, красиво все сделал, но как же мы зависим от решений, которые принимает власть. Захотелось людям побольше об этом узнать. Чтобы власть поделилась планами, поговорила. А власть на фоне этого успеха сделала шаг в другую сторону.

Те, кто способен анализировать ситуацию, видят цену. Если сравнить золотовалютные резервы страны в 2008-м и через год, в июле 2009 года, то они снизились примерно на 27%. То есть более четверти ресурсов потрачены на то, чтобы просто удерживать ситуацию. Что это означает? Что ресурс есть, но надолго не хватит.

Е. О.: Хорошо или плохо, что государство так поступило? Избежали потрясений, но упустили шанс провести реформы...

В. П.: А нет консенсуса в обществе и элите, какие реформы нужны.

С. Г.: Слово «консенсус» очень важно. Можно посмотреть на Грецию, а можно посмотреть на балтийские страны. В балтийских странах правительство и народ в одной лодке. «Кризис, деньги кончились — снижаем зарплату, закрываем какие-то министерства». Народ не стреляет на улице, не кидает камнями в банкиров. В Греции не так.

И в России консенсуса нет. Людям кажется, что правительство пытается удержать власть любой ценой. Чем дальше, тем больше люди понимают, что правительство говорит правильные слова, но на самом деле не заботится о них. Люди, которые смотрят телевизор, все еще думают, что есть внешний враг, а люди, которые читают интернет, видят масштабы коррупции среди чиновников.

В. П.: Все это выразилось в отсутствии или ухудшении обратной связи. Мы начали говорить про реформы… Какие-то реформы в течение 2000-х годов все-таки происходили, и что-то из этого более-менее работало.

Е. О.: Введение плоской шкалы подоходного налога, например, или административная реформа…

В. П.: Она привела к увеличению количества чиновников.

Е. О.: Ее авторы утверждают, что если бы они довели все до конца, то чиновников стало бы меньше.

В. П.: Я привык мыслить бизнес-категориями. Проект не удался. Почему — другой вопрос.

Е. О.: Была реформа РАО ЕЭС.

В. П.: Ее тоже трудно назвать удачной. Но тут немного разные вещи. Например, административная реформа — это проект, который не достиг поставленных целей. То есть сокращения как бюрократического аппарата, так и расходов на него, которые очень велики.

Но я не хочу критиковать людей, которые что-то делают. Это тоже советская традиция, когда инициатива наказуема. Авторы реформы, очевидно, пытались решить проблему, но у них по каким-то причинам не получилось. Что, их теперь повесить на площади? Нет, надо признать, что цели не достигнуты, проанализировать, почему так случилось, и продолжить реформирование, а не твердить тупо, что все замечательно и мы все правильно сделали. Тем же авторам реформ надо дать возможность объясниться, почему и что они не доделали, других авторов позвать.

А обратная связь с правительством… Я не чувствую, что она востребована. Я это вижу на примере работы РСПП. До того как Forbes появился в 2004 году, все нормально было. Совещались, что-то проходило, что-то не проходило. Но в целом как-то шло. И в судебную реформу очень хороший вклад внесли предприниматели.

Тогда, до 2004 года было много полезных инициатив бизнеса, которые были в интересах всей страны. А потом ручеек инициатив начал высыхать. То ли вы, Forbes, отвлекли — начали писать про яхты, рейтинги какие-то завели, и люди отвлеклись от реальной работы, то ли еще что.

С. Г.: Авторы реформы 1990-х годов думали так: сделаем сейчас частную собственность, и у частных собственников будет спрос на настоящие рыночные реформы. Над ними сейчас все смеются: создали, а никакого спроса не было. А оказалось, что они были правы! Выяснилось всего лишь следующее: спрос на рыночные институты у частных собственников появляется через некоторое время — после того как они реструктурируют активы. Лет через пять. И при макроэкономической стабилизации. И реформы Германа Грефа в начале 2000-х стали ответом на этот спрос.

А теперь посмотрим на вторую половину 2000-х. Были какие-то реформы? Нет. Несмотря на то что у властей были все возможности для их проведения, в том числе и непопулярных. Вместо этого была проведена ренационализация. Никаких институтов не было создано. Потому что, когда вы полностью доминируете в экономике, вам никакие реформы не нужны.

В. П.: Когда ввели плоскую подоходную шкалу, обществу и бизнесу был дан очень важный сигнал: можно выходить из тени. Это в некотором смысле то, о чем мечтали реформаторы 1990-х: если дать людям правильный месседж, если убедить их, что это будет стабильно, они начинают отвечать. А теперь недавняя история. В 2011-м подняли страховые взносы. На бизнес повесили новые налоговые гири. К чему это привело? Все по-разному считали, но собрали на 300 млрд меньше — я недавно такую справку смотрел. Это, напротив, плохой месседж, который восприняли как «спасайся, кто может» и опять побежали «в тень». Мало того что у нас вообще по российской традиции реформы идут туго, так еще и обратная связь теряется.

С. Г.: Есть еще один пример — монетизация льгот. Это была последняя попытка большой реформы. И то, что она была проведена без обратной связи, привело к катастрофе. Убедило власть, что реформы делать без обратной связи не надо. Обратная связь — это очень опасно (все смеются).

Если премьер-министр и президент будут игнорировать обратную связь, они выведут всю элиту на улицу. Это очень опасный эксперимент. То, что из России бежит капитал, — это очень неприятный факт, потому что вроде бы Россия растет, Европа не растет, Америка не растет, там огромные проблемы, но люди все равно вывозят туда деньги.

В. П.: Это говорит о том, что инвесторы оценивают в том числе и качество роста. Сколько лет товарищ Кудрин (экс-министр финансов — Forbes.) толкал идею, что нефтяные доходы нужно считать в бюджете отдельно. Если наш низкий дефицит бюджета смотрится выигрышно на фоне почти всех развитых стран, то это только в том случае, если мы не вычленяем из него нефтяной процент. Ведь то, что Кудрин и Минфин в тяжелой борьбе отстаивали непопулярную политику стерилизации денежной массы, выведения в резервы нефтяных сверхдоходов, фактически спасло нас во время кризиса.